健康志向の高まりはコロナ禍以降さらに加速し、食品・飲料からサプリメント、日用品まで「からだへの投資」を掲げる商品があふれています。しかし、生活者が実際にどのような健康課題を抱え、何を頼りに情報を集め、どんな基準で購入を決定しているのかについては、業界側が把握し切れていない部分も少なくありません。そういった背景の中、生活者を中心にしたマーケティング支援事業を提供するネオマーケティング(東京都渋谷区)が全国の20歳以上の男女を対象に「健康」をテーマにインターネットリサーチを実施しました。

調査では20歳以上の男女1,000名を対象に、健康を意識した具体的な行動、健康に関する情報源とその信頼度、将来への投資意向などが多面的に分析されています。性別・年代別の差異に加え、健康実感層と不健康実感層の対比を通じて、生活者を動かすヒントを抽出していますので参考にしてみてください。

全体では6割以上が健康と意識

最初に「自身の健康について」聞いています。年代別で20代は「とても健康」が21.0%で年代別最多となった一方、「とても不健康」も11.8%(年代別最多)を占め、自己評価が両極に振れています。仕事・生活リズムが流動的な年代ゆえ、好調か不調かの体感が割れやすいと推察されます。

最も不健康感が強いのは40代で、「どちらかというと不健康」が30.7%で年代別最多に。加齢サインの自覚が高まる一方、健康施策が追いついていない構図が浮かびます。

一方、60代は「とても健康」が9.1%と年代別最低ながら「どちらかというと健康」が65.0%に達し、74.1%(「とても健康」「どちらかというと健康」の合算)がポジティブ評価。健康の基準値が下がったというよりも、生活リズムが整い、体調管理の成功体験が蓄積した結果と言えるのかもしれません。(表1)

表1

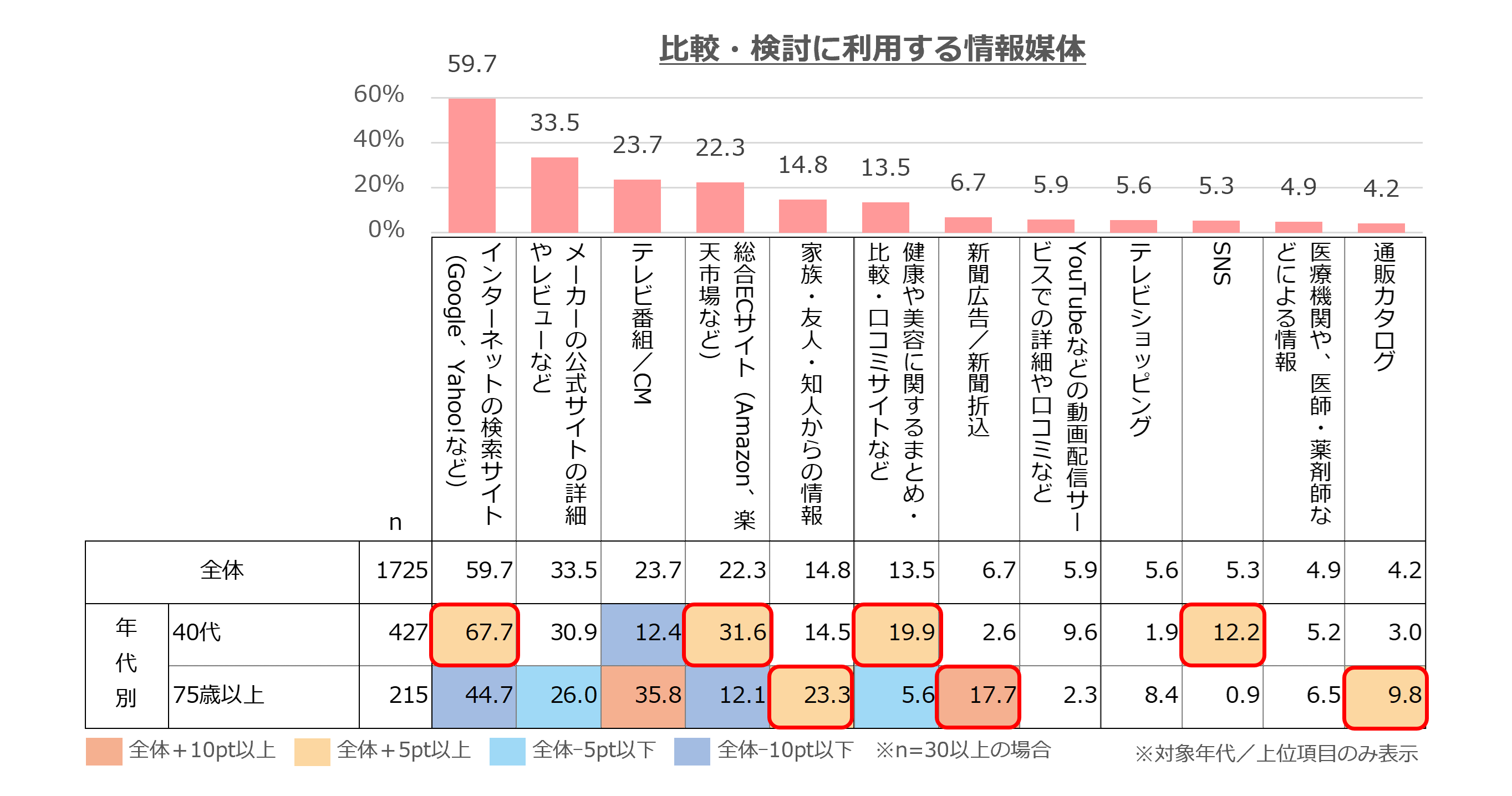

健康情報収集の入口は「インターネット検索」

次の質問では実際に健康を維持するために、どのように情報収集しているかを聞いています。

健康情報の入口はとしては、「インターネット検索(Google等)」が全体の 45.8%でトップとなっています。注目すべきなのが、20代でも23.5%が「テレビやラジオの健康番組」を情報源としている点です。「SNSの投稿」(16.8%)や「動画(YouTubeなど)」(16.0%)と併用し、オンラインと旧来メディアをバランス良く取り込む“ハイブリッド型”が若年層の特徴と言えます。40代以上はテレビ頼りが顕著になり、60代では40.1%と年代別最多でした。

性別で見てみますと、「テレビやラジオの健康番組」からの収集率について、女性の方が男性より約9ポイント高く、また「友人や家族からの情報」も 24.1%と男性より10ポイント以上高いことから、オフラインのクチコミ感度が高い傾向です。(表2)

表2

情報収集した健康情報などから実際に健康対策として、普段どのような行動を取っているかを聞いた質問では、全体的には「健康診断の受診・定期通院」「食事の改善(栄養バランスを意識した食事)」「定期的に体重を測る」が約 30%で並びました。

20代~30代は「健康診断の受診・定期通院」が18%台にとどまり、代わりに「定期的な運動(ジム、ランニング等)」が他の年代よりもやや高くなっています。「健康診断の受診・定期通院」は40代から伸びが加速し、60代では46.7%と最多項目となりました。「定期的に体重を測る」も50代から高止まりとなり、加齢とともに“測る・診てもらう”ニーズが急速に高まる構図が浮き彫りになっています。

また、「食事の改善(栄養バランスを意識した食事)」「睡眠の質を改善」については、女性の方が男性より10ポイント以上高く、ホルモンバランスや美容との連動意識がうかがえます。男性は「定期的な運動(ジム、ランニング等)」がやや優位で、アクティブケア志向が強いことが特徴です。(表3)

表3

健康食品・サプリメントの摂取目的のトップは「健康維持」

健康対策として普段とっている行動で中間層の「「健康食品・サプリメントの摂取(ビタミン、ミネラル等)」と回答した人に対し、摂取する目的を聞いたところ、「健康維持」が63.1%でトップとなりましたが、「免疫力の向上」が 40.5%で2番手に位置している点も注目です。これは、コロナ禍を経た生活者の意識変化の定着が関係しているかもしれません。コロナ禍は「今元気に過ごすため」よりも「いつ感染しても重症化しにくい身体をつくる」という発

想を定着させました。体脂肪燃焼や筋力アップといった“攻めの機能”より、免疫・腸内環境・ビタミン補給など“守りの機能”を優先し、日々の食卓でリスクヘッジを図る生活者が増加したその結果、健康食品も短期的な成果より「続けやすさ」「予防効果のエビデンス」「無添加・ナチュラル素材」といった“常備薬的”価値が重視されるようになったと言えるでしょう。(表4)

表4

それでは健康食品(食品、飲料、サプリメント等)を利用している人は、どのくらいの頻度で購入しているので購入しているのでしょうか?

全体では「数ヶ月に1回程度」がボリュームゾーンで33.5%。次点が「月に1回程度」で、「数ヶ月に1回程度」と合わせると62.5%に上ります。

男女別では、男性が「週に1回以上」19.8%と女性(15.4%)を4.4ポイント上回り、積極的な購入姿勢がうかがえました。女性は「数ヶ月に1 回程度」が37.5%で最も多く、必要時にまとめ買いする傾向が強いようです。

年代別では、40代が「週に1回以上」25.4%で年代別最多になっていますが、前掲した設問【自身の健康状態】で「どちらかというと不健康」が30.7%で年代別最多となった40代ですので、自身の健康課題に対し、様々な食品やサプリメントを(まとめ買いではなく)短期的に試して、試行錯誤している層が多いのかもしれません。(表5)

表5

健康食品(食品、飲料、サプリメント等)を自身で購入している人に対し、現在購入している健康食品(食品、飲料、サプリメント等)はどのようなものかを聞いた質問では、全体で購入率トップだったのが「ビタミンやミネラルのサプリメント」(41.7%)で、性別・年代別いずれもトップとなっており、性別・年代問わず“栄養の土台”を整える意識が強いことがわかります。

20代は「スポーツドリンク(アミノ酸入り、エネルギードリンク等)」(31.3%)が突出、また「プロテインやアミノ酸」(22.4%)も年代別最多であり、運動とセットで「即効補給」を求める姿勢が鮮明に現れています。

50代〜60代では「スポーツドリンク(アミノ酸入り、エネルギードリンク等)」が10%台まで下がる一方、「脳関連の商品(オメガ3やDHAサプリメント等)」へのシフトが目立ち、加齢リスクへ備える姿勢がうかがえます。(表6)

表6

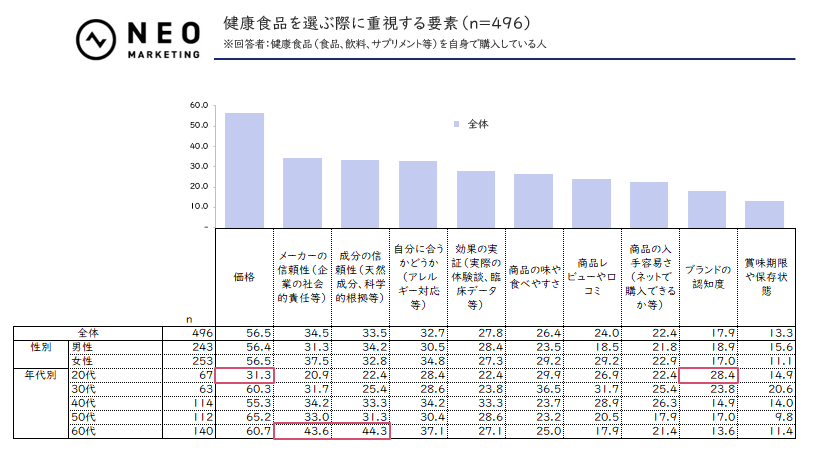

健康食品・サプリメントを選ぶ際の重要視ポイントは『価格』

健康食品(食品、飲料、サプリメント等)を選ぶ際に重視するポイントを聞いた回答では、最も重視される要素は「価格」(全体56.5%)でしたが、20 代のみ31.3%と他の年代に比べ顕著に低く、「ブランドの認知度」(28.4%)が相対的に高い点が特徴的です。

「メーカーの信頼性(企業の社会的責任等)」は20.9%と控えめであることを踏まえると、自分が属す界隈のSNSや信頼しているインフルエンサー経由で話題になる商品であれば、多少高価でも試す姿勢の人が多いのかもしれません。

一方、60代は「成分の信頼性(天然成分、科学的根拠等)」「メーカーの信頼性(企業の社会的責任等)」(ともに44%前後)が突出し、科学的根拠と企業への安心感を優先していました。

性別では、女性が「商品レビューや口コミ」を男性より10.7ポイント高く重視し、共感に基づく購入行動が際立つ結果となっています。(表7)

表7

今回の調査結果、健康を意識している人の中間層で、健康食品(食品、飲料、サプリメント等)を利用している目的が「健康維持」として継続的に利用している傾向が見られました。またコロナ禍で定着した“守りの機能”から免疫系の健康食品・サプリメントを今も継続的に利用している様子が伺えます。

これらのことからも、今や健康食品(食品、飲料、サプリメント等)は健康維持をしていくためには欠かせないアイテムと言っても過言ではないですね。

健康ジャーナルライター

ホリスティック・ ジャーナル