妊娠期は、母体と胎児の健康を支えなければならない重要な時期です。しかし、つわりや食事の偏り、免疫機能の低下などにより、必要な栄養素を十分に摂取できないケースも多くあります。では妊娠期に不足しがちな栄養素として何があるでしょうか。また栄養不足になることで、どのような影響があるのでしょうか。

森の環(本社富山県高岡市)が産婦人科医を対象に「妊娠期における栄養状態」に関する調査結果を実施し501名の医師から回答を得た結果を公表しましたので紹介します。

はじめに「栄養不足になりがちな妊婦は多いと感じますか?」と質問したところ、「とても多い(40.3%)」、「やや多い(55.3%)」と9割以上の人の回答が示されています。

「妊娠期に栄養不足になりがちな理由としては(複数回答可)」「食事の偏り(47.4%)」、と回答した人が最も多く、「体重増加を気にして食事量を控える(43.6%)」、「つわりによる食欲低下(37.6%)」と続いています。(グラフ1)

グラフ1

約半数が妊娠期のホルモンバランスの変化や体調不良による食事の偏りが栄養不足の理由として考えられているようです。また、体重管理の意識の高まりや、つわりによる食欲低下も大きな要因となっており、妊娠期の栄養管理の難しさが浮き彫りとなりました。

「妊娠期に不足しがちな栄養素は何ですか?(複数回答可)」の質問では、「カルシウム(42.2%)」と回答した方が最も多く、以下「鉄分(41.3%)」、「葉酸(38.0%)」、「亜鉛(22.3%)」、「ビタミンB(21.9%)」、「ビタミンC(21.3%)」「ビタミンD(18.4%)と続きました。(グラフ2)

グラフ2

乳製品や小魚、豆類などのカルシウム源を意識的に摂取しなければならないカルシウムや、貧血予防に必要な鉄分、胎児の発育に不可欠な葉酸が上位に、さらには、ビタミン全般の不足も挙げられました。

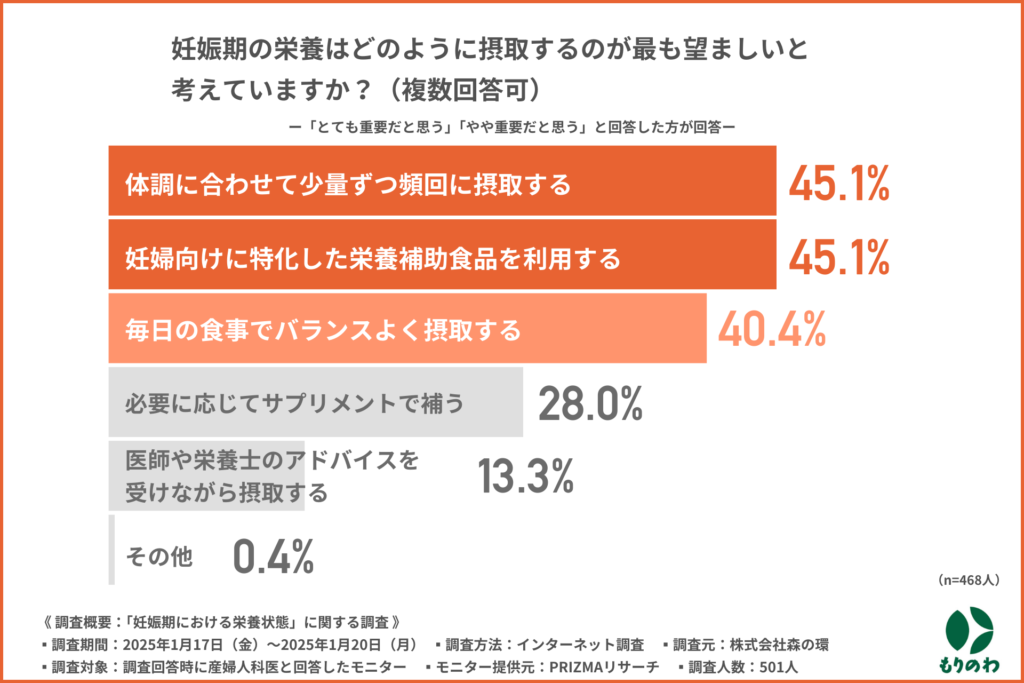

「妊娠期の栄養はどのように摂取するのが最も望ましいと考えていますか?(複数回答可)」と質問したところ、「体調に合わせて少量ずつ頻回に摂取する(45.1%)」と回答した人が最も多く、「妊婦向けに特化した栄養補助食品を利用する(45.1%)、「毎日の食事でバランスよく摂取する(40.4%)」と続いています。(グラフ3)

グラフ3

妊娠期はつわりや体調の変化で食事が偏りやすいため、少量ずつ頻回に摂取する方法が支持されていると考えられます。また、栄養補助食品の活用も一般的になっており、毎日の食事と組み合わせた柔軟な栄養管理が求められることがうかがえます。

今回の産婦人科医への調査によって、多くの妊婦が必要な栄養素を十分に摂取できていない現状が明らかになりました。9割以上の産婦人科医が妊婦の栄養不足の多さを認識しており、その原因として体調不良による食事の偏りや、体重管理の意識の高まり、つわりによる食欲低下などが挙げられました。妊婦が不足しがちな栄養素として、カルシウム、鉄分、葉酸、亜鉛、ビタミンB群、ビタミンC、ビタミンDなどがあげられ、特にビタミンDの不足については、妊婦の自覚が低いことも課題として浮き彫りになりました。

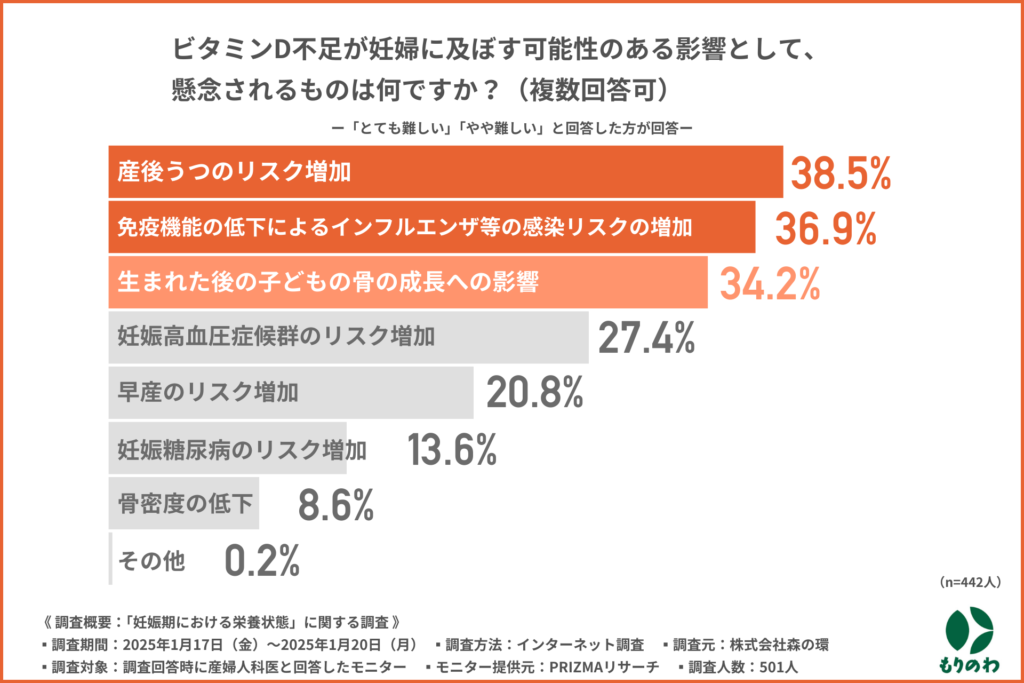

ビタミンD不足が妊婦に及ぼす可能性のある影響としては「産後うつのリスク増加」など様々あります。(グラフ4)

グラフ4

ビタミンDは骨の健康維持だけでなく、免疫機能や精神面にも影響を及ぼす重要な栄養素であることがわかっています。しかし9割の産婦人科医が、妊娠期にビタミンDを十分に摂取することは難しいと回答しました。その理由として、妊娠中は匂いや味の変化によりビタミンDを多く含む食品が摂取しにくく、普段通りの食事が難しくなると考えられているようです。(グラフ5)

グラフ5

ビタミンD不足が続くことで「産後うつのリスク増加」や「免疫機能低下によるインフルエンザ等の感染リスク増加」「子どもの骨の成長への影響」を及ぼす可能性がある点も指摘され、ビタミンDは免疫機能や精神面にも影響を及ぼす大切な栄養素だと医師からも重要視されていることがわかりました。

健康ジャーナルライター

ホリスティック・ ジャーナル