東洋新薬(本社福岡県福岡市)は、北海道大学の中村公則教授との共同研究により、「大麦若葉末」の摂取が制御性T細胞の増加に寄与する可能性を動物試験で確認しました。

大麦若葉末は、オオムギの出穂前の茎葉部を乾燥、微粉砕加工した機能性食品素材です。同社ではこれまでに、大麦若葉末の免疫に関する機能性について研究を重ね、免疫を活性化させる機能性として、樹状細胞(ウイルスや病原性細菌などの情報を他の免疫細胞に伝え、他の細胞の免疫反応を活性化させる司令塔のような免疫細胞)の活性化、唾液IgA(唾液などに含まれ、ウイルスや病原性細菌が体の中に入り込むのを防ぐ働きをする抗体)の分泌促進、αディフェンシン(ビフィズス菌などいわゆる善玉菌にはほとんど作用せず、病原性細菌に対して強い殺菌作用を示す自然免疫における主要因子)の分泌促進などを確認し、学術論文などにて発表してきました。

研究ポイントとして、制御性T細胞は、免疫反応の過剰な暴走を抑える「ブレーキ」として働き、自己免疫疾患や炎症、アレルギーなどの病的な免疫反応を抑制して、免疫のバランスを維持する役割を持つ免疫細胞です。2025年10月に大阪大学の坂口志文特任教授ら3名が、制御性T細胞の発見とその免疫抑制機構の解明に関する功績を称えられ、ノーベル生理学・医学賞を受賞しました。これにより、免疫研究の最前線で制御性T細胞への注目が高まっています。制御性T細胞は、腸管内において酪酸菌(酪酸菌は酪酸を産生する腸内細菌を指します。酪酸は、腸内細菌が食物繊維などを分解・発酵することで作り出される短鎖脂肪酸のひとつで、大腸の粘膜細胞にとって大切なエネルギー源であるとともに、全身の健康状態に有益な働きを示す)が産生する酪酸により誘導されることが知られています。本研究では、酪酸菌増加作用を持つ大麦若葉末が制御性T細胞に与える影響を動物試験で検証しました。

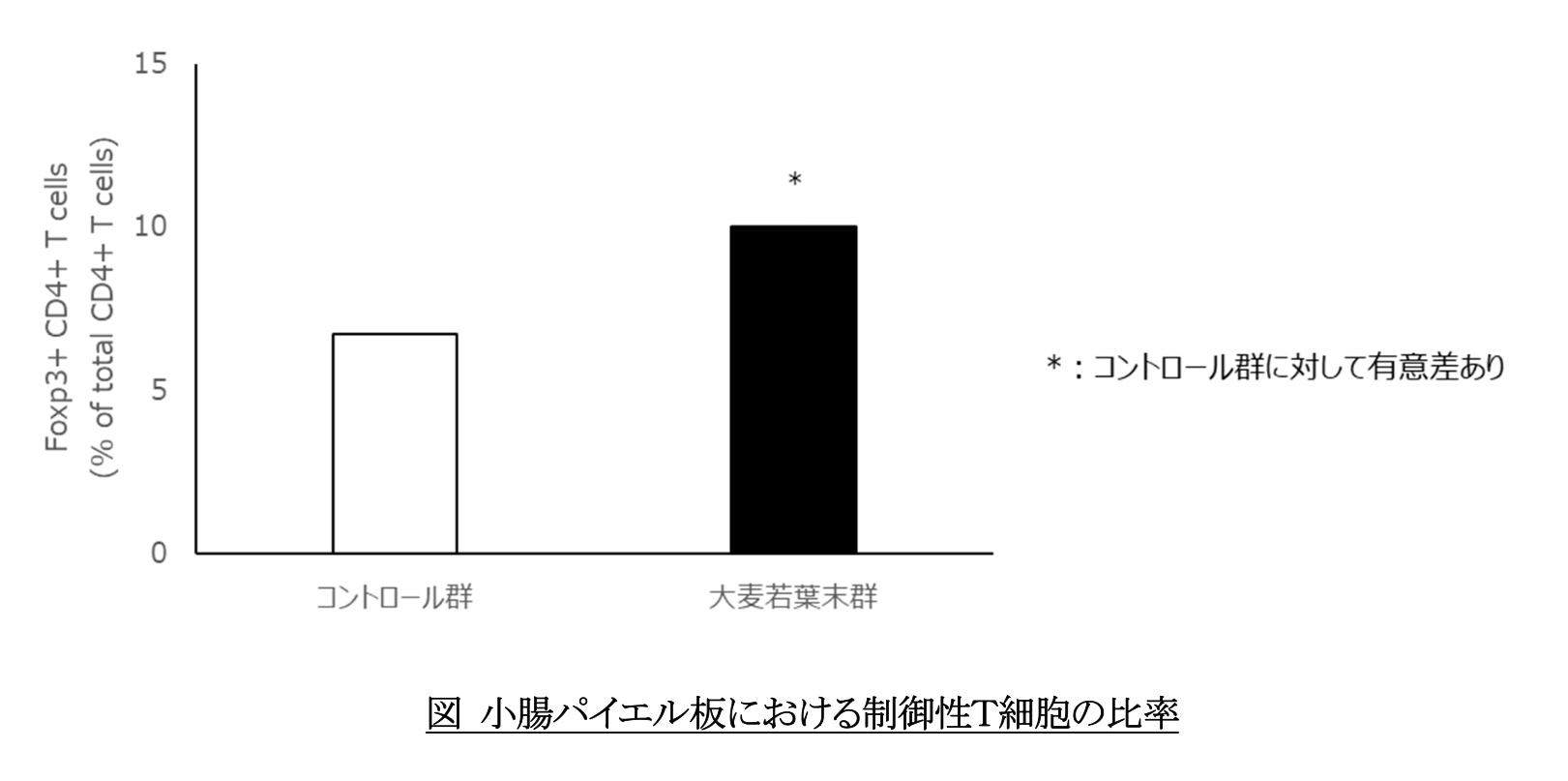

その結果、6週齢雄性ICRマウスに、大麦若葉末を含まない餌(コントロール群)、または大麦若葉末を配合した餌(大麦若葉末群)をそれぞれ3週間摂取させました。大麦若葉末群ではコントロール群と比較して、小腸パイエル板(小腸に存在する、多くの免疫細胞が集まる免疫器官)における制御性T細胞の比率が有意に高いことが確認され、大麦若葉末が制御性T細胞の増加に寄与する可能性が示されました。

今回、同社と北海道大学中村公則教授との共同研究により、大麦若葉末が免疫抑制に関わる「制御性T細胞」の増加に寄与する可能性が確認されました。

健康ジャーナルライター

ホリスティック・ ジャーナル